海上•上海 ——城市与航海的故事

2013年5月1日至6月30日,由上海中国航海博物馆与上海城市规划展示馆共同主办的“海上·上海——城市与航海的故事”展览在上海城市规划展示馆二楼正式拉开帷幕。本次展览讲述了自15世纪至今,航海与上海这座港口城市的历史点滴,展示了航海对世界、中国以及上海所产生的影响。这其中既有波澜壮阔的史诗,也有润物细无声的细语;既有影响国计的鸿篇巨制,亦有关乎民生的衣食住行。自古以来, 古先人在征服了大陆上的江河湖溪之后,为了获取更多的食物和求得更大的生存空间,便对能够自由地航行于海上萌发了无限的热情和向往。随着生产力的发展和对海洋的认知,隔海相望地域间的人们开始了贸易和文化交流,而由此产生的航海活动也改变了人类历史的进程。

15世纪初,世界各大文明几乎被广袤的海洋所隔绝,但伴随着造船和航海技术的融合与发展,欧洲人在利益的驱使下于1 5 世纪中叶开展大规模的航海探险活动,从此拉开了全球化新时代的序幕。

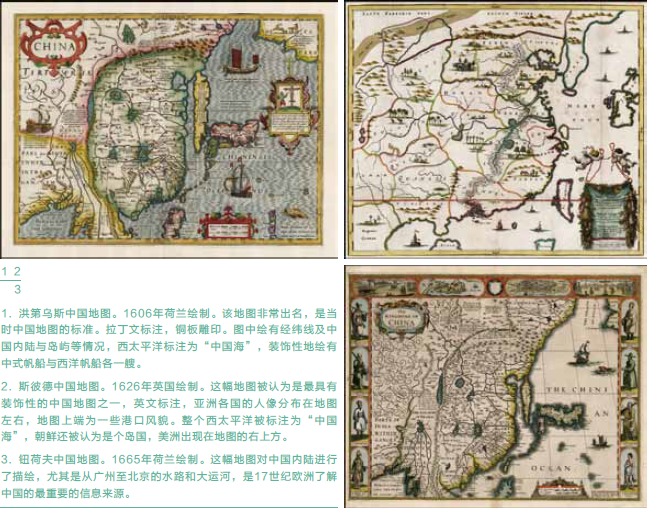

欧洲航海国家的机密是什么?答案是海图。由于航海的复杂需要,航海图不仅在精准性上优于陆图,其空间延展也走在了陆图前面。中国与东亚地区一直是欧洲人重点探索的区域。这些标绘了前往神秘东方航路的航海图,蕴藏着巨大的商业利益,成为欧洲航海国家的机密。早期的航海图(专称:波托兰海图)由于缺少现代地图测绘和投影方法,所绘制的陆地和海洋与今日世人所熟知的世界有所不同。欧洲绘制的航海图往往还绘有精美的罗经花、帆船、海洋生物及当地土著。在古代,海上航行是人类最危险的活动之一。在大洋上,陆地仿佛遥不可及,如何判定方位、寻找航向、躲避恶劣环境是头等大事。只有善于观察、精于计算和经验丰富的人才能胜任海上的挑战。到15世纪时,经过长期的经验积累,人们已经掌握了一套行之有效的航海术,包括依靠星座来判定船位、用沙漏计时等,并发明了一系列观测工具。

19世纪初,科学领域的发展使得航海技术日趋完善。工业革命带来了大规模的工厂化生产,航海仪器和设备的生产开始专业化、标准化。早期的手工制作的简便航海工具逐渐被工艺复杂、制作精良的精密设备所取代中国一向以地大物博及海纳百川而闻名,然而,很多我们司空见惯的作物却非土生土长,而是农业时代的“移民”。经过漫漫历史长河,它们或通过大名鼎鼎的丝绸之路,更多地是通过海路,漂洋而来,在中国的土地上扎根生长演进,融入了你我生活中并密不可分。自15世纪伊始,伟大的航海先驱们,开启了以国家利益根本目的的有组织跨洲际越洋求知与探索的征程。1405年起,郑和七下西洋,将大明王朝的农耕文明传播至东南亚、南亚、波斯湾直至非洲东海岸各国,丰富了国人对世界的认知;1492年,意大利人哥伦布受西班牙女王的派遣,率领3艘帆船扬帆西行,准备前往印度和中国传递国书,却意外地发现了美洲新大陆,从而揭开了大航海时代的序幕。18—19世纪初,欧洲势力凭借航海优势,在世界各地殖民扩张,全球化进程在枪炮的威胁下逐渐加速。经济相对独立自主的中国始终游离于世界资本主义潮流之外。

然而,1840年爆发的鸦片战争打破了平衡,中国被迫卷入欧洲资本主义主要的全球化浪潮中。上海位于中国东部弧形海岸线的正中间, 地处长江三角洲最东部, 东临大海。1843年(清道光二十三年),英国人选择了这里为开放的港口。开埠后,上海凭借独特的地理和政治环境迅速崛起,成为中国乃至远东最大的航运中心城市,汇集了港口、造船、航运、金融等功能,对中国近现代科技文化与工商业发展产生了巨大影响。航运业的发展吸引了移民从世界各地涌入,上海城市建设也日新月异,成为中西文化交融的独特代表。至20世纪30年代,上海是亚洲最大的城市、中国最重要的航运业与工商业中心。上海开埠后,因港口的兴起引发了城市建设的热潮。在原有城厢以北的黄浦江滩涂上,突然耸立起一片近代化港口、城区,这片地区中由欧洲人租用的地块史称租界,靠近黄浦江的狭长地域称为外滩。这里逐渐云集了世界各地的银行、轮船公司、贸易商行等,各国风格的建筑群与熙熙攘攘的各色人群成为上海这座多元化城市文化融合的象征。上海一度被称为“东方巴黎”。1943年1月,国民政府与英美签订新约,宣布收回其在华租界。1949年10月,历经抗战与解放战争的中国终于迎来了和平时期。20世纪50年代起,上海长期作为全国工商业、航运业中心,进入了自主建设时期,在全国社会主义建设中发挥了重要作用。

20世纪70年代起,海上集装箱运输逐渐成为主流。航海在当今世界经济中占据了极其重要的地位。航海与每个人都密切相关,我们日常使用的物品90%以上通过海路运输进口;目前中国进出口货运总量的90%由航海完成;世界石油近一半由船运输。而上海自20世纪90年代起, 随着港口扩建和外迁,成长为世界级的港口与航运城市。中国在改革开放后加入了全球化的大潮。

1990年,随着浦东的开发开放,上海再度巩固了经济、金融、贸易与航运中心地位。随着洋山港的建设,上海成为世界最大的港口之一。随之带来的城市文化与生活的日新月异,成为中国改革开放的标志之一。

看了这个展览,你就会知道“差头” 是上海话中“出租车” 的意思, 该词来源于英文“charter” ,意思为“出租,包车”,是典型的洋泾浜英语。同样,“时髦”也是来源于英文单词“smart”。

- 上一篇:海洋的演变