古代“海上丝绸之路”的六种贡献

---专题其他文章---

一、古代“海上丝绸之路”的航道获益于东西方之共同开拓

“丝绸之路”与“海上丝绸之路”的概念是如何提出的?

众所周知,“丝绸之路”由一名德国地质学家李希霍芬于晚清对中国多次考察后,首先在其《中国》一书中提出,原仅指中西陆上通道。此名出现于学界后,一些学者以为古代丝绸不仅经由陆路运往西方,也通过海上航路。法国汉学家沙畹因此在其所著《西突厥史料》中提出,“丝路有海陆两道”。之后日本学者三杉隆敏以此为名,于1967年出版了《探索海上的丝绸之路》一书,香港学者饶宗颐先生亦以“海上丝绸之路”之名进行相关学术研究,学界遂相沿成习,乃有此称。

古代“海上丝绸之路”航道的开辟与拓展,非由一朝一代完成,亦非由一地一方所主导。其航道的开辟及海上网络的不断扩展,获益于古代东西方人民的共同开拓。

秦代“海上丝绸之路”航道的开拓

大约在战国时期,岭南地区与南海诸地已有海上间的往来。秦一统中国,于岭南设番禺、桂林、象郡三郡,辖地直达南海沿岸。汉代岭南或已通过越南中北部港口与东南亚、印度次大陆建立了海上联系。广州南越王墓出土实物中的波斯银盒、中东玻璃器,表明其时岭南与中东间经印度为中转地的海上贸易航道已经开通。《汉书·地理志》即载录这时由雷州半岛或汉朝控制下的日南,经由马六甲海峡到印度东海岸黄支(今马德拉斯一带)的航路,并指出其时船舶往返一次需 20余月。此时马来人在东南亚地区的航运中亦颇为活跃,他们的船舶向北驶达汉朝辖属诸港口,向西或已进至印度洋西岸。而印度人也在这时向东航行至马来半岛和中南半岛,其西向的船舶则已达红海港口和东非海岸。 此前及与此同时,西方的埃及人、叙利亚人、希腊人、波斯人在地中海、红海及印度洋水域已有规模性的航海活动。

汉代“海上丝绸之路”航道的开拓

西汉末,陆上丝绸贸易的开展,使得位于伊朗高原的帕提亚商人基本操纵了这一商业活动。为了能与中国直接进行丝绸交易,地处西方的罗马帝国寻求绕过帕提亚的海上通道。《后汉书·西域传》就此载道:“其王常欲通使于汉,而安息欲以汉缯与之交市,故遮阂不得自达。”约在1世纪中期,罗马人希帕罗斯于阿拉伯人处掌握了利用印度洋季风航行的方法。于是,经红海东航印度的罗马船只开始逐渐增多,他们“与安息、天竺交市于海中”。成书于1世纪80年代的 《爱利脱利亚海周航记》遂已谈到秦尼城出产的丝及丝织品经由陆路运至印度南部,再被海运至西方的史实。至2世纪中叶,托勒密《地理志》又讲到自中国都城秦尼,有一西南行的道路可通海港喀底格拉,李希霍芬以为该港即汉属的交趾。

两晋南北朝时的佛教传播

两晋南北朝时,佛教于中国获得广泛传播,中、印两国僧侣往来频繁,当时来广州和建康(南京)的国外高僧,似乎都由海道入华。东晋时,高僧法显前往印度取经,后由海上回国。据其《佛国记》载,时印度恒河口的狮子国(斯里兰卡) 到耶婆提(印度尼西亚爪哇),再至广州均有商人大舶。这些船舶除运输货物外,尚可载客200多人,乘客多为商人。商船一般“赍五十日粮”,因“常行时正五十日便到广州”。这时由波斯湾及红海诸港口出发的船舶,其东航停泊之地主要在南印度的泰帕洛班等港口。印度人仍在东西方航道上发挥着中介作用,他们于东南亚建立商业据点,航程通达交趾与广州。而自6世纪起,地处南海的室利佛逝,亦已建有颇具规模的海上军事力量,控扼了马六甲海峡与巽他海峡。他们改进港口,征收船舶过境税,一度控制着东南亚地区的航运。至唐初,印度人虽依然是东西方海上贸易的重要参与者,但这一时期由海上来华通好的国家,较之以前增加不少。除南海诸国及印度外,尚有西亚、东非海岸地区的商旅。《通志》卷一九八载: “旧时所未通者,重译而至,又多于梁隋焉”。

唐代“海上丝绸之路”航道的开拓

唐代中期,地处欧洲与东方之间的阿拉伯(大食)帝国兴起。其时西域交通自 “安史之乱”后,渐趋萧条,甚或衰败。故这一时期东西海上交通日益进步,西方商旅在与东方的交往中,多舍陆路而取海道。大食帝国所属波斯湾、红海沿岸港口遂成为航海活动的中心,且由中东地区至中国的海上交通较之以往大为扩展,自红海、波斯湾直接航行到中国的路线亦已彻底开通。由巴格达,经波斯湾东出霍尔木兹海峡,穿过印度洋,经斯里兰卡、尼科巴群岛,绕马来半岛,由南海而至交州,或广州、福州、泉州,或北上扬州的航线已成为海上繁忙的贸易路线。且随着大食帝国国势鼎盛,阿拉伯人将罗马人、希腊人、印度人排斥在东来的航运之外,而与波斯人共同垄断,并控制了东西方之间的这一海上通道。阿拉伯地理学家伊本·胡尔达兹比赫(约825—912年)所著《道里邦国志》,详细记载了自波斯湾的巴士拉航行到中国广州、泉州等地的航线、里程与时间。而《新唐书·地理志》则载录了唐代地理学家贾耽“广州通海夷道”之路线、停泊港及日程,亦即由广州往南海,经中南半岛至印度洋,到波斯湾的西向航路。唐代以前,中国船舶虽多有驶往印度,但进一步向西航行者,较为少见。自唐中叶后,中国船舶驶往波斯湾及红海沿岸的日渐增多,直至宋元不衰。

宋元时期“海上丝绸之路”航道的开拓

宋朝承袭唐朝与五代时吴越、闽、南汉、南唐等政权的海上活动,与东南亚、南亚以及中东地区往来甚密。宋船与唐舶一样,远航至波斯湾港口,或已抵达红海。元朝也高度重视对海外的经略,并极力开拓东西海上交通。这时西向航行的中国船只多直接驶往波斯湾诸港口,并进入红海水域及东非诸港。可以说,元人基本控制了中国与印度洋沿岸各国间的海上交通。大德四年(1300年),东非印度洋海岸的蘸八(今蒙巴萨桑给巴尔)和北非刁吉儿(今摩洛哥丹吉尔)使者泛舟远航来朝。据《经世大典》载,次年,元朝命答术丁由海道出使马合答束(今索马里摩加迪沙)等地,征取狮、豹等 物。同时又遣爱祖丁等为使,由印度洋入红海,继而前往刁吉儿购取豹子等稀奇之物。

明代郑和下西洋的世界影响

明代郑和下西洋,是世界航海史上的壮举。从永乐三年(1405年)首次率庞大船队通使西洋,至宣德八年(1433年)的28年间,七下西洋,历经30余国。经南海,穿越马六甲海峡至印度洋,沿印度南部海岸西行入阿拉伯海,进而到波斯湾、红海和非洲东岸;或由斯里兰卡南端,经马尔代夫群岛,直航于东非沿岸。郑和船队大规模的远航,虽使明朝与亚、非两洲许多国家和地区建立了联系,对中国的海上交往产生了深远影响,但其航行未能超越前人船舶所至。

明永乐十六年(1418年)《天下诸番识贡图》的复制品《天下全舆总图》

由于穆斯林数百年间长期控制着自印度洋西端至东方的航路,致使欧洲诸国难以顺利通过传统的海道获取与东方的贸易,亦迫使其开始寻求新的通往东方的航路。1498年,葡萄牙人达·伽马开辟 了经加那利群岛,绕非洲南端好望角,由莫桑比克等地进入印度洋的海上通道。1511年葡萄牙人进占马六甲,乃对南海地区的海上活动产生影响,东西方海上贸易关系遂出现变局。1553年,葡萄牙人“借地”澳门。此后,西班牙、荷兰和英国人相继来华,中国与西方间的海上通道乃逐步由印度洋延伸至大西洋沿岸的欧洲诸国。

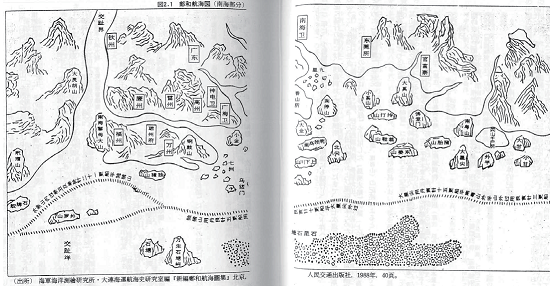

郑和航海图局部

二、“海上丝绸之路”与古代物质文明传播

“海上丝绸之路”亦称之为“陶瓷之路”

中国古代海上输出物品,以丝绸、陶瓷为大宗。《汉书·地理志》所载海舶载运出境的“杂缯”,即各种丝绸。后因陶瓷易碎,陆路运输颇多困难,故其在海上输出物品中占据主要位置。自唐代始, 陶瓷已是外来蕃商采购的重要物品,从长沙窑、龙泉青瓷窑、德化窑,到景德镇青花窑、漳州窑、潮州窑等,都有外销瓷生产。宋代中国制瓷技术业已成熟,精美的瓷器成为与丝绸并驾齐驱的代表性商品,亦成为中国的文化象征之一。近数十年来,发现于东南亚苏门答腊海域的唐代大食“黑石”号沉船,中国闽粤一带的泉州宋代法石古船、阳江“南海1“号、潮汕“南澳1”号,其装载货物无不以瓷器为主。明初郑和七下西洋与沿线所在国家交易的主要物品也是瓷器,故“海上丝绸之路”亦称之为“陶瓷之路”。

中国陶瓷源源不断输往海外,也促进了沿线各地陶瓷制造业的发展。古代东南亚、埃及、波斯、土耳其等地就因中国瓷器的大量引入促进了本国制瓷业的进步。同样,元明时期来自波斯、阿拉伯等地区的青花色料、掐丝珐琅技术,也成就了青花瓷的辉煌及景泰蓝工艺的产生。而17世纪的欧洲亦因受到中国影响,陶瓷业获得了长足的进步,其技术回流又影响了“广彩”新瓷器种类的产生。

古代海上输入中国的物品,则以香料为主

香料是热带芬芳类植物和动物分泌的香胶,有止痒杀菌、祛腥除臭、清洁环境的作用。入于药用,则功效更多。其产地主要在东南亚、东非及阿拉伯地区。唐宋时期蕃商输入中国的香料,又称 “南路货”。其中主要有乳香、没药、安息香、芦荟、龙脑香、丁香、血碣、阿魏、没石子等,它们多被纳入中国的本草、方剂中。熙宁十年(1077年),仅广州、杭州、明州三地市舶司所收乳香计有354449斤。绍兴六年(1136年),大食蕃客罗辛更是一次就于泉州市舶输入价值30万缗的乳香。由于香料在海外输入商品中位列大宗,学者遂亦将“海上丝绸之路”名曰“香料之路”。

大帆船航运是16世纪末和17世纪欧洲崛起后国际贸易的重要特点,丝绸、瓷器、茶叶、工艺品、金属制品等,经由新开辟的海上通道运向欧洲、美洲,同时美洲的重要作物如番薯、玉米、烟草、马铃薯、花生及白银等经由欧洲人输入到东南亚和中国,大大丰富并改变了东方的社会物质生活。显然,在古代东西方“海上丝绸之路”贸易中,商品的互补性始终是这一通道活跃的重要动力与支点,而且这一贸易往来也始终处于互利、和平的氛围中。

由于香料在海外输入商品中位列大宗,学者遂亦将“海上丝绸之路”名曰“香料之路”

海上丝绸之路”促进了沿线不同文明的交往

“海上丝绸之路”虽以贸易为主导,但其文化影响深远。如果说东西方文明的传承和文化的交融,促进、推动了人类社会的进步,那这一切均应是通过陆、海“丝绸之路”交通网络来完成的。“海上丝绸之路”把埃及、巴比伦、印度、希腊、波斯、罗马、阿拉伯和中国等古代世界文明地区网络于一起,形成了一条连接亚、非、欧的海上交通大动脉。经这一海上通道,东西方古老文明相互激荡,彼此交流,从而对世界文明的演进产生了巨大的影响。人类所创造的种种物质文明及精神文明中的社会制度、宗教信仰、艺术、文学、哲学等内容,均经此通道而获得了充分的交流。

仅就宗教文明来看,“海上丝绸之路”是古代宗教传播的重要通道。伊斯兰教、天主教、基督教皆由“海上丝绸之路”陆续传入中国,而佛教、祆教、犹太教等亦在东南沿海历史上留下了重要的遗迹,从而见证了“海上丝绸之路”诸港埠的开放包容。佛教禅宗始祖达摩即由海上东航而来,并于广州建草庵传法。至唐代六祖惠能创立南派禅宗,对海内外佛教产生了深远影响。伊斯兰教亦自唐代由海路首先传入,中国穆斯林广为流传的阿拉伯教士宛葛素所创建的怀圣寺,成为伊斯兰教传入中国的重要标志,亦被视为“海上丝绸之路”重要的文化遗产。明万历年间,耶稣会教士利玛窦由广东上岸,北上京城,推动了中西文化交流,成为“西学东渐第一人”。清嘉庆年间,英国伦敦传道会马礼逊进入广州传教,成为第一个来到中国传教的基督教传教士。他把《圣经》译为中文,编纂《华英字典》,开办“英华书院”,培养本土教士,创造了中西文化交流的许多个第一。而中国本土的南海神、妈祖神、关帝、北帝等传统民间信仰亦随着历史上华人在海外的足迹,传播到东南亚及世界各地。

“海上丝绸之路”推动了人类航海文明的进步

“海上丝绸之路”的发展,离不开船舶制造水平的提高、航海技术的运用及航行经验的积累。而航海文明的交流,是海上交通始终充满活力的保障。

岭南地区秦汉时期所造船舶已具有近海航行的能力,或已由越南中北部港口驶往东南亚。其时,印度、罗马船只亦曾远航至交趾。至唐代,来自波斯湾诸港口的“波斯舶”,在当时印度洋、太平洋水域具有广泛的影响,僧人慧超《往五天竺传》即载:“波斯常于四海泛舶,亦泛舶汉地,直至广州。”时许多中国僧侣到海外求法,即乘坐波斯舶。僧人义净由广州赴室利佛逝(印度尼西亚苏门答腊),金刚智从狮子国 (锡兰) 经苏门答腊回国,均搭乘波斯海舶。至宋代,大食船舶“木兰皮”又为国人所认识。北宋周去非《岭外代答》称其为“大食巨舰”,“一舟容数千人,舟中有酒食肆机杼之属”。南宋赵汝适《诸蕃志》亦有相同之记载。“容数千人”虽不免夸张,但“木兰皮”应属船体庞大的海舶,在当时实属罕见。《宋史·食货志》云:“胡人谓三百斤为一婆兰,凡舶舟最大者曰独樯, 载一千婆兰。”若加以折算,亦即当时最大的蕃商海舶可载运150吨,这一数字远超陆上“丝绸之路”大型骆驼队的载运量。

唐代后期,中国造船技术有了显著的提高,所制海船以船身大、载货量多、结构坚固、设备完善、抗风力强而著称于世,并多往来于中国和印度洋以西的水域。阿拉伯文献《中国印度见闻录》云,远航印度洋和波斯湾的中国海船,都是铁钉铆牢、船板非常坚厚的巨舶。由于其载量大,吃水深,驶近阿拉伯地区时不能直接进入波斯湾内水域较浅的巴士拉等港口。至明代郑和下西洋时,中国远航船队的规模更加庞大,其最大“宝船”可载千人,载重量则约达1500吨。唐宋时波斯、大食海舶中多畜养有信鸽,船舶每泊一地,或遇到风险,常以放飞信鸽相告。而至迟在11世纪末中国罗盘亦已用于航海,从而推进了东西方航海的发展,对中世纪海洋文明产生了巨大影响。

此外,古代埃及人、波斯人、罗马人、阿拉伯人在掌握与应用海洋气象学和航海地理学方面所取得的成就,促进了东西方航海文明的发展。中东人早就掌握了利用印度洋季风航行的方法。9世纪时,阿拉伯人已把海洋划分为7个气候带,阿拉伯文献《绪论》中,则讲述了由埃及前往中国,及至新罗的航路,其内运用了气候区概念以描述沿途海域与地理状况。这些知识对中国航海地理产生了一定的影响。《元秘书监志》载,元政府曾下令在福建擅长航海的回回人中寻找“海道回回文字剌那麻”,即“航海指南”。至马可·波罗由泉州乘中国船舶回国时,船上已经使用了表示航向的针经。明代郑和下西洋时,中国的航海图已经很完备。明人茅元仪《武备志》附载《郑和航海图》,是中国现存最早的航海图。全图 24 面,其中有《牵星过洋图》4幅,收录外国地名300有余。海内外学者研究以为,这一航海图经与元代的回回文“剌那麻”有关。

郑和七下西洋后,明代出现不少关于航海的书籍,如《渡海方程》《海道针经》《四海指南》《海航秘诀》《航海全书》等,其虽均已亡佚,但内容散见于明人著述中。记载了航海定向方法、里程计算、水深测量、海外航线和航行之山形水势,实即“航海指南”。成书于明代中后期的《顺风相送》和清康熙末年的《指南正法》,则得以存留下来,并成为古代航海文明的珍贵文献。“海上丝绸之路”沿线人民于海洋气象、航海地理及船舶制造等方面互动交流,相得益彰,提升了古代航海水平,亦使海上各国的联系日益紧密。

学者饶宗颐先生

三、“海上丝绸之路”与古代科技文明交流

“海上丝绸之路”远非仅为向外输出丝绸、陶瓷,向内引入香料、珠宝的贸易航道。通过这一航线,为国人所乐道的古代发明指南针、火药、活字印刷以及中医药、炼丹术、养蚕术和陶瓷技术等被传播到西方国家。同时,西方的诸多科技与文化也被输入中国,从而推动了人类历史的向前发展和东西方社会的共同进步。

隋唐时期,印度的天文、历算、医学、制糖法以及与本草有关的许多植物输入中华,大大影响了唐朝的科技与文化建设。宋元时期,阿拉伯伊斯兰文化亦对中国产生了深远的影响。东来的穆斯林商旅、学者、教士、工匠等,将伊斯兰文明中的天文学、数学、医学、地理学及许多技艺传入中华大地,丰富了中国文化的内容。16 世纪中期以来,随着西方人在东方贸易活动的开展,欧洲的传教士也渐次进入中国。利玛窦、南怀仁、汤若望等传教之余,广播西方文明,致使欧洲许多近代科学技术与文化传入中国,西学东渐初显规模。

四、“海上丝绸之路”造就了大量史籍文献的产生

“海上丝绸之路”始于秦汉,盛于唐宋元,至明初郑和下西洋而至高峰。沿线人民的各种活动,不仅丰富了东西方社会生活,亦产生出大量的中外史籍文献。这些史籍文献成为今天人们反观古代这一海上航道及沿线国家社会、风俗、物产的重要资料,对不同国家人民的彼此认知产生了深远影响,亦是“海上丝绸之路”遗留给世界的宝贵财富。

早在东汉时,番禺人杨孚就著有《南裔异物志》,书中所载物产,涉及周边地区和海外国家,从其辑佚条目中,可寻得汉代岭南与扶南 (在今柬埔寨)、金邻、斯调等海外诸国交往的蛛丝马迹。三国时东吴所派出使扶南的朱应、康泰分别撰有《扶南异物志》《吴时外国传》,记述了中南半岛诸国的风土人情。东晋高僧法显凭信风而泛舶,求法东归,所著《佛国记》(亦名《历游天竺记传》),成为研究这时海上航路的重要资料。唐高僧义净《大唐西域求法高僧传》及慧超《往五天竺传》,就海上航路及沿线国家与风物的记载,在亚洲产生了深远影响。

成书于8世纪的阿拉伯人伊本·胡尔达兹比赫的《道里邦国志》以及由商旅撰就的《中国印度见闻录》,是记述唐朝穆斯林鼓舶东航,于海上往来所见所闻的重要文献,两书提供了这时大食商人由波斯湾海岸诸港口至中国广州详尽的海上行驶航程。宋代周去非《岭外代答》、赵汝适《诸蕃志》,则迄今被海内外学者视为研究海上中外交通的重要著述。元人汪大渊乘舟泛海,可谓古代杰出的海上旅行家,其《岛夷志略》实为中国最早的航海游记,对元代海外诸国阐述颇详。其时周达观随使出访,著有《真腊风土记》,翔实而生动地载录了这时柬埔寨的社会风貌。同一时期,来华意大利人马可·波罗自泉州搭海船回国,其成书的《马可·波罗游记》记述了这时海上航道的状况;而稍晚来华的另一意大利人鄂多立克由波斯湾泛海东来,著有《鄂多立克东游录》一书,两书对欧洲社会了解“海上丝绸之路”沿线国产生了巨大影响。元代来自摩洛哥的旅行家伊本·白图泰在其《伊本·白图泰游记》中记述了由阿拉伯乘船一路东行至中国的见闻,其游记在西方社会有广泛的影响。至明初,跟随郑和下西洋的马欢著有《瀛涯胜览》、费信著有《星槎胜览》、巩珍则撰成《西洋番国志》、加之《武备志》载录《郑和航海图》等,展现了当时规模宏大的中国船队航行西洋的壮举,同时亦成为记述南海、印度洋沿岸国家十分珍贵的文献。成书于明末的张燮《东西洋考》,则取材于历代史籍和当朝邸报,参以故老、海商和舟师的诵述与见闻,详细记载了东西洋诸国和地区的历史沿革、形势、物产和贸易状况。

自16世纪下半叶,随着葡萄牙人、西班牙人、荷兰人相继东航,在欧洲陆续出现记述中国的著述。早期有伯来拉的《中国报道》和克路士的《中国志》,西班牙人门多萨于1585年撰成的《大中国史》,是欧洲全面介绍中国的首部作品。荷兰人威廉·伊斯布兰茨·邦特库的《东印度航海记》,则是一部记述17世纪初荷兰船只在印度尼西亚及中国沿海航行情况的重要文献。此后利玛窦的《中国札记》在欧洲产生了重要影响。17世纪至18世纪,自海上来华的传教士们更是编译了许多中国著述,内容涉及天文、地理、语文、历史、宗教、哲学、动植物、农业、中医药、建筑、制瓷、园林、音乐等。其中影响较大的有卫匡国的《中国新地图集》和《中国上古史》,柏应理的《中国哲学家孔子》,卜弥格的《中国植物》《中医津要》,白晋的《康熙帝传》和《中国现状论》,李明的《中国现势新志》《中国礼仪论》,马若瑟的 《汉语札记》,宋君荣的 《中国天文史》,冯秉正的 《中国通史》,以及钱德明的《中国兵法志》和《中国古今音乐记》等等。这些著述传入欧洲后在其文学界、思想界产生影响,为欧洲“汉学”的兴起打下了基础,亦促成欧洲社会“中国热”风潮的出现。

“海上丝绸之路”与绿洲、草原“丝绸之路”相比,开辟时间晚,但其辐射范围广,社会影响大,持续时间则更为恒久。由于沿线国家和人民的精心维护,这一海上通道在长达2000多年的时间内,充满活力,生生不息,充分展现了在古代中外经济贸易及文化交流中的重要地位。